디저트 배는 따로 있다?

점심을 배불리 먹은 후, 누군가 아이스크림을 꺼냅니다. “배불러도 디저트는 들어가잖아.” 그 말에 고개를 끄덕이며 손이 가는 것, 왠지 당연하게 느껴집니다. 하지만 문득 의문이 듭니다. 정말, 배는 부른데 왜 또 먹고 싶을까요?

사람들은 이를 “디저트 배는 따로 있다”는 말로 설명하곤 합니다. 포만감 이후에도 작동하는 욕구. 예전에는 식사 한 끼도 귀했지만, 이제는 포만을 넘어서 더 먹는 일이 자연스러운 시대. 우리는 지금, 충분히 배가 부른 상태에서도 계속해서 먹고 있는 건 아닐까요?

포만감의 기준이 달라진 시대

과거의 포만은 한 끼 식사를 의미했습니다. 먹을 것이 풍족하지 않던 시절, '배가 부르다'는 말은 멈춤의 신호였습니다. 하지만 지금은 그 지점이 달라졌습니다. 배가 불러도 후식은 따로 챙기고, 식사 이후의 디저트는 하나의 문화가 되었습니다.

문제는 이 변화가 단순한 습관을 넘어 일상적 과식을 자연스럽게 만드는 구조로 작동하고 있다는 점입니다. 우리는 ‘배가 부른데도 먹는 것’을 더 이상 이상하게 여기지 않고, 오히려 기대하며 일상에 편입시켰습니다.

그렇게, 더는 배부름이 멈춤을 의미하지 않게 되었습니다. 오히려 배가 부른 그 순간부터, 또 다른 욕구가 작동을 시작하고 있는 것일지도 모릅니다.

포만 뒤 켜지는 단맛 회로

2025년 《사이언스(Science)》에 실린 한 연구는 이 아이러니한 작동 방식을 설명합니다. 배부름을 느끼게 하는 POMC 뉴런이, 같은 시점에 설탕 욕구를 자극하는 신호도 함께 보낸다는 것입니다.

이 뉴런은 β-엔도르핀이라는 물질을 방출합니다. 이 물질은 뇌의 특정 영역(PVT)을 억제하여, 우리가 단 음식에 대한 보상감을 평소보다 훨씬 강하게 느끼도록 만듭니다. 특히 이 회로는 식사 후 배가 부른 상태(fed state)에서 더 활발히 작동합니다. 연구에서 쥐는 이미 배가 부른 상태였음에도 설탕을 추가 섭취했습니다.

이는 단순한 입가심이 아니라, 포만 이후를 자극하는 생물학적 회로의 결과일 수 있습니다. 배가 부르면 멈추는 것이 아니라, 단맛 앞에서는 다시 시작하도록 뇌가 배선(rewiring)된 것입니다.

비만을 부추기는 구조

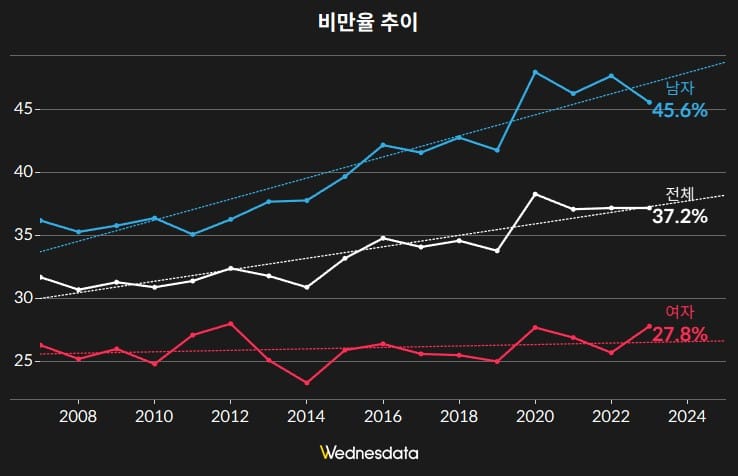

오늘의 식탁은 이미 포만을 넘긴 뒤에도 단맛 신호가 켜지기 쉬운 환경입니다. 이 ‘식사→디저트’ 루틴의 반복이 에너지 과잉을 만들고, 그 흔적을 우리는 비만 통계에서 확인하고 있습니다.

질병관리청이 발표한 「국민건강영양조사」에 따르면, 한국인의 비만 유병률은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2007년 성인 비만 유병률은 31.7%였고, 2023년에는 37.2%로 증가했습니다. 특히 남성의 경우 45.6%에 달하며, 여성에 비해 확연한 증가세를 보이고 있습니다.

물론 비만의 원인이 이 회로 때문만은 아닙니다. 직장에서의 스트레스, 인간관계에서 오는 피로, SNS 속 끊임없는 음식 콘텐츠 등 식욕을 자극하는 환경은 무수히 많습니다.

우리가 비만을 피하려면, 단지 덜 먹는 것보다 먼저 어떤 욕구가, 어떤 경로로 나에게 영향을 미치고 있는지를 이해하는 일이 필요합니다. 그리고 그 원인으로부터 조금씩 거리를 두는 시도에서 변화는 시작될 수 있습니다.

비만을 막는 일은 음식 앞에서의 결단이 아니라, 욕구가 만들어지는 조건을 되묻는 데서 출발합니다.

우리는 묻습니다

- 나는 식사를 마친 뒤에도 무언가를 계속 찾게 되는 이유를 알고 있나요?

- 나의 식욕은 어디에서 시작되고 있나요, 뇌의 회로인가요, 아니면 일상의 피로인가요?

- 음식 대신, 지금 나에게 진짜 필요한 건 무엇인지 스스로에게 물어본 적이 있나요?

함께 보기

우리는 ‘정리된 뉴스’가 아닌 ‘사유의 도구’를 전하고자 합니다. 웬즈데이터는 데이터 저널리즘이 단순한 시각화가 아닌, 복잡한 사회를 이해하기 위한 하나의 방법론이라고 믿습니다. 데이터로 세상을 읽는 수요일, 웬즈데이터와 함께하세요.

지금 구독하고, 데이터로 생각하는 사람의 목록에 합류하세요.