취업난에도 실업률이 낮은 이유

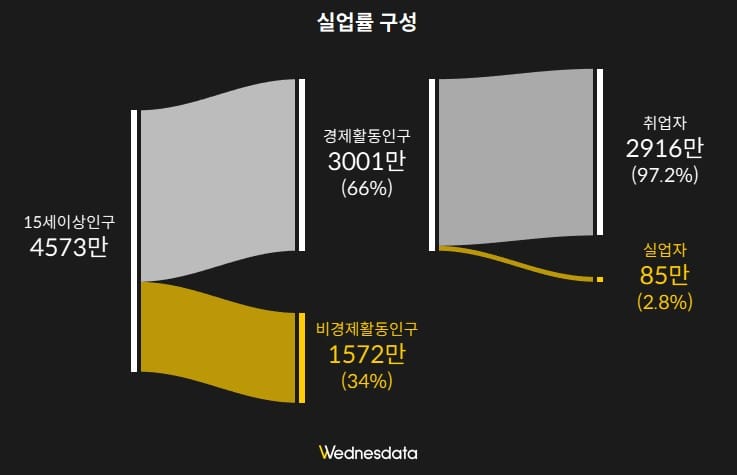

채용이 줄고 있다는 체감은 널리 퍼져 있는데, 실업률은 오히려 하락하고 있습니다. 2025년 5월 고용동향에 따르면 우리나라 실업률은 2.8%로, 전년 같은 달보다 0.2%p 낮아졌습니다. 청년층 실업률도 6.6%로 소폭 하락했습니다. 숫자만 보면 상황이 나아진 것 같지만, 통계를 해석할 때는 그 기준과 구조를 함께 살펴볼 필요가 있습니다.

실업률은 고용 상황을 파악하는 하나의 지표지만, 그 수치를 이해하려면 계산 방식부터 알아두는 것이 중요합니다.

비경제활동인구라는 이름의 회색지대

실업률은 경제활동인구 중 실업자의 비율입니다. 여기서 경제활동인구란 일을 하고 있는 사람(취업자)과 일할 의사가 있으며 실제로 구직 활동을 한 사람(실업자)을 합친 개념입니다.

그렇다면 실업자로 분류되기 위해서는 어떤 조건이 필요할까요? 통계청은 다음 세 가지 기준을 모두 충족해야 실업자로 집계합니다.

- 조사대상주간에 수입을 목적으로 일을 하지 않았고,

- 지난 4주간에 적극적으로 일자리를 찾아보았으며,

- 일이 주어졌을 경우 즉시 일할 수 있는 능력과 여건이 구비된 사람

이 중 하나라도 해당되지 않으면 ‘비경제활동인구’로 분류되어 실업률 통계에는 포함되지 않습니다. 예를 들어 다음과 같은 사람들은 실업자가 아닙니다:

- 졸업을 앞두고 아직 구직을 시작하지 않은 대학생

- 시험 준비나 육아, 건강 문제로 당분간 쉬고 있는 사람

- 구직을 포기한 ‘구직단념자’

2025년 5월 현재, 비경제활동인구는 약 1,572만 명이며 이 중 ‘쉬었음’ 인구는 239만 명, ‘구직단념자’는 34만 5천 명입니다.

실업률은 ‘일을 하지 않는 사람 전체’를 뜻하지 않습니다. 기준 밖에 있는 많은 사람들은 통계에 포함되지 않습니다.

취업자 수에도 기준이 있다

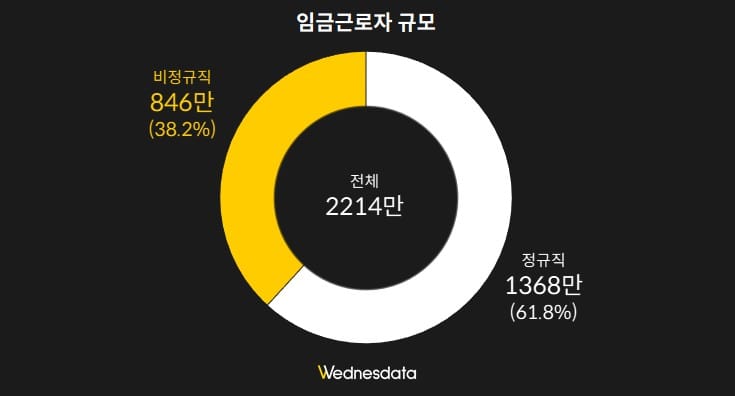

취업자의 범위도 우리가 일상적으로 생각하는 것과는 조금 다를 수 있습니다. 경제활동인구조사에서는 조사 주간 동안 한 시간 이상 일한 경우를 모두 취업자로 분류합니다. 주당 1시간만 일한 경우도 포함되며, 아르바이트나 초단기 일자리도 여기에 해당합니다.

2024년 8월 기준, 임금근로자 중 비정규직 근로자 비율은 38.2%에 이르며, 이 중 절반 이상이 시간제 근로자입니다. 이들의 주당 평균 근로시간은 18.3시간에 그쳤습니다. 한시적 근로자, 비전형 근로자도 모두 포함되므로, 단순 취업자 수만으로는 일자리의 안정성이나 소득 수준까지는 알기 어렵습니다.

취업자는 ‘일을 하고 있는 사람’이지만, 그 안에는 다양한 고용 형태와 근로 시간이 포함되어 있습니다.

실업률의 수치를 읽는 또 다른 방법

이처럼 실업률 통계는 명확한 기준을 기반으로 산출되지만, 실제 고용 환경의 모든 면을 보여주지는 않습니다. 이런 이유로 통계청은 ‘고용보조지표3(확장실업률)’이라는 보완 지표도 함께 발표합니다. 2025년 5월 기준 이 수치는 8.8%이며, 청년층의 경우 16.3%로 나타났습니다.

확장실업률은 시간제 일자리에서 더 일하고 싶지만 그렇지 못한 사람이나, 구직을 포기한 사람 등도 함께 고려한 수치입니다. 이는 실업률이 낮아졌더라도 고용 시장의 여건이 모두 개선됐다고 보기는 어렵다는 점을 보여줍니다.

고용 통계를 이해할 때는 수치의 의미와 함께, 그 계산 방식과 한계도 함께 보는 것이 필요합니다.

우리는 묻습니다

- 실업률이 낮아졌다는 말은 어떤 맥락에서 이해해야 할까요?

- ‘취업자’라는 수치 안에는 어떤 일자리들이 포함되어 있을까요?

실업률은 고용 상황을 보여주는 가장 널리 알려진 지표입니다. 하지만 그 수치가 낮다고 해서 모두가 일자리를 갖고 있는 것은 아니며, 체감과의 간극은 통계가 포착하지 못하는 현실 속 다양성에서 비롯됩니다.

우리가 보는 숫자가 정확한지도 중요하지만, 그 숫자가 무엇을 기준으로 만들어졌는지를 함께 살펴보는 일 또한 중요합니다.

함께 보기

우리는 ‘정리된 뉴스’가 아닌 ‘사유의 도구’를 전하고자 합니다. 웬즈데이터는 데이터 저널리즘이 단순한 시각화가 아닌, 복잡한 사회를 이해하기 위한 하나의 방법론이라고 믿습니다. 데이터로 세상을 읽는 수요일, 웬즈데이터와 함께하세요.

지금 구독하고, 데이터로 생각하는 사람의 목록에 합류하세요.