990원 소금빵

최근 유튜버 슈카가 직접 빵 브랜드를 론칭했습니다. 경제 콘텐츠로 잘 알려진 그가 제과업에 뛰어든다는 소식만으로도 적지 않은 주목을 받았지만, 사람들의 관심은 의외의 지점에서 터졌습니다. 출시된 여러 제품 중 하나였던 990원 소금빵에 이목이 집중된 것입니다.

소금빵 외에도 다양한 제품을 함께 선보였지만, 관심은 990원이라는 숫자에 집중되었습니다.

익숙한 가격 전략임에도, 왜 이 숫자에 반응했을까요?

모두가 아는 숫자 전략, 그런데 왜 이번엔?

'990원'처럼 9로 끝나는 가격은 유통업계에서 오래전부터 활용해온 전략입니다. 심리적 가격 책정(Psychological Pricing), 매직 프라이싱(Magic Pricing)이라고도 불리며, 990원, 9,900원, 19,900원 같은 형식은 대형마트, 편의점, 패스트푸드점 등에서 흔히 볼 수 있습니다.

이러한 전략은 단순한 장난이 아닙니다. 사람들은 1,000원과 990원을 다르게 느낍니다. 심리학에서는 참조 가격(reference price)—소비자가 기억하는 적정 가격의 기준선—과 문턱 효과(threshold effect)—1,000원 같은 심리적 경계를 넘느냐에 따라 체감이 달라지는 현상—로 설명합니다.

하지만 모두가 익히 아는 이 가격 전략이 이번에는 유난히 큰 파급력을 가졌습니다. 누구나 아는 방식인데도, 대중은 오히려 그 숫자에 다시 반응했습니다. 이것은 단순한 마케팅 성공이라기보다, 숫자가 작동하는 방식과 맥락에 주목해볼 필요가 있다는 신호일지도 모릅니다.

익숙함이 낯설어지는 순간, 숫자는 다시 힘을 가집니다.

숫자는 맥락 속에서 움직인다

여러 제품을 함께 선보였지만, 결과적으로 990원 소금빵에 관심이 집중됐습니다. 이 현상은 제품 자체의 경쟁력보다는, 그 숫자가 작동하는 방식에서 이유를 찾아야 합니다.

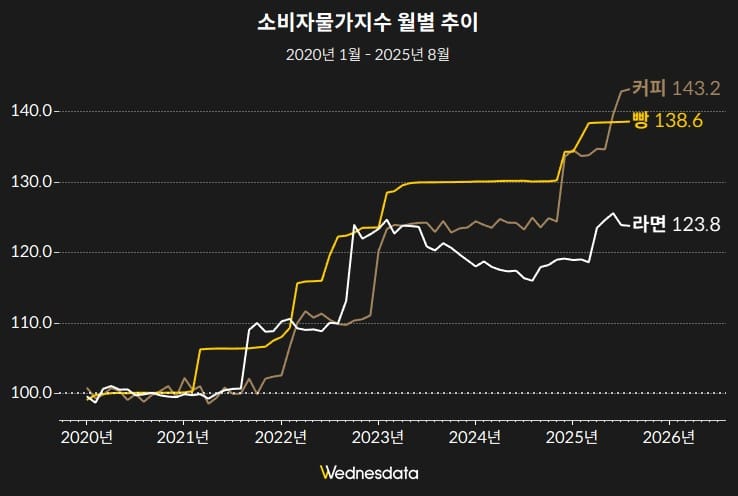

9월 2일 발표된 2025년 8월 소비자물가지수에 따르면 빵은 138.6, 커피는 143.2, 라면은 123.8를 기록했습니다(2020=100). 최근 몇 년간 상승 압력이 이어지고 있으며, 체감 물가가 공식 지표보다 높게 느껴진다는 인식도 확산돼 있습니다. 체감 물가가 공식 지표보다 높다는 이야기는 이제 낯설지도 않습니다.

이런 맥락에서 990원이라는 숫자는 가격 그 자체보다 더 강한 의미를 가집니다. “이 가격이 지금도 가능하다고?”, “그동안 우리가 너무 비싼 값을 당연하게 받아들인 건 아닐까?”라는 질문이 동반된 것입니다.

이는 단순히 싸다는 인상이 아닙니다. 숫자가 체감과 어긋날 때, 사람들은 그 숫자를 더 오래 기억하고, 더 많이 공유하며, 더 큰 의미를 부여합니다.

숫자는 항상 존재하지만, 반응은 맥락에서 태어납니다.

가격이 아니라 숫자가 기억된다

이번 사례는 가격표가 하나의 사회적 신호로 작동할 수 있음을 보여줍니다. 990원 소금빵은 단순한 제품이 아니었습니다. 그 숫자 하나가, 빵값은 물론이고 전체 생활물가에 대한 정서를 불러냈습니다.

비슷한 예는 곳곳에 있습니다. 기름값이 리터당 2,000원을 넘을 때, 주유소 앞 전광판이 유가를 체감하는 기준이 되고, 버스요금이 2,000원을 넘는 순간, 몇 백 원의 인상보다 '자릿수 상승'이 더 크게 와닿습니다. 최저임금이 1만 원을 넘을 것이냐 마느냐는 정책 논의 이상의 상징성을 가집니다.

이 모든 사례는 숫자가 맥락 위에서 감각을 어떻게 자극하는지를 보여줍니다. 990원도 마찬가지입니다. 모두가 아는 전략인데도, 그 숫자가 주는 충격은 시대적 배경, 물가 흐름, 대중 심리와 함께 증폭되었습니다.

기억에 남는 건 가격이 아니라, 감각을 자극한 숫자입니다.

숫자의 정서적 역할

사람들은 숫자를 통해 세상을 단순화하고 이해합니다. 동시에 숫자는 감정을 자극하기도 합니다. “천 원도 안 되는 빵이 있다”는 사실은, 그 자체로 어떤 현실 인식이나 소비자의 불안을 환기시킬 수 있습니다. 990원이라는 숫자는 단지 가격표가 아니라, 지금의 가격 감각과 일상적 판단에 일종의 물음표를 던지는 기호로 작동한 셈입니다.

더 나아가, 이 숫자가 유통되는 과정에서 그 의미는 더욱 커졌습니다. 언론은 990원 소금빵에 집중했고, 커뮤니티에서는 ‘요즘 빵값’에 대한 다양한 증언이 쏟아졌습니다. 빵 하나의 문제가 아니라, 우리 사회가 가격을 어떻게 느끼고, 무엇에 반응하며, 어떤 감각을 공유하는지를 드러내는 계기가 되었습니다.

숫자는 정보를 전달하지만, 감정을 불러일으킬 때 더 강력해집니다.

우리는 묻습니다

- 우리의 시선은 왜 990원에 멈춰 섰을까요?

우리가 읽는 숫자는 언제나 사실입니다. 하지만 어떤 숫자는, 그 자체로 사람들의 감정과 판단을 움직입니다. 익숙한 숫자가 낯설게 느껴졌을 때, 우리는 그 속에서 시대의 감각을 다시 읽게 됩니다.

우리는 ‘정리된 뉴스’가 아닌 ‘사유의 도구’를 전하고자 합니다. 웬즈데이터는 데이터 저널리즘이 단순한 시각화가 아닌, 복잡한 사회를 이해하기 위한 하나의 방법론이라고 믿습니다. 데이터로 세상을 읽는 수요일, 웬즈데이터와 함께하세요.

지금 구독하고, 데이터로 생각하는 사람의 목록에 합류하세요.