백 투 플라스틱

트럼프 전 미국 대통령은 취임 직후 “종이 빨대는 불편하다, 다시 플라스틱으로 돌아가자”라고 말했습니다. 겉보기엔 사소한 불평처럼 들렸지만, 그 말은 미국이 선택한 길을 드러낸 신호였습니다. 세계가 플라스틱을 줄이려는 쪽으로 모여드는 동안, 미국은 홀로 반대편으로 발걸음을 옮겼습니다.

이 발걸음이 향하는 끝은, 과연 어떤 미래일까요?

협상은 없다

지난 15일(현지시간), 스위스 제네바에서 열린 유엔 주도의 ‘플라스틱 오염 방지 협약’ 협상은 끝내 합의에 이르지 못했습니다. 핵심 쟁점은 플라스틱 생산량을 제한할지 여부였습니다. 약 100개국은 2060년에 플라스틱 생산량이 현재의 3배에 이를 수 있다는 전망을 근거로, 이를 막기 위한 명확한 생산 제한 조항의 협약 포함을 요구했습니다.

그러나 미국, 러시아, 걸프 산유국 등 화석연료 생산국들은 강하게 반대했고, 협상은 사실상 교착 상태에 빠졌습니다. 협상 종료 당시, 의장이 제시한 초안에는 플라스틱 생산을 다루는 독립 조항이 빠져 있었고, 다수 조항이 여전히 대괄호로 남는 등 불완전한 상태로 마무리되었습니다. 프랑스 생태전환부 장관은 “실망하고 분노한다”고 표현하면서 “석유 생산국들이 외면을 선택했다”라고 비판했습니다.

합의는 필요했지만, 협상은 없었습니다.

협력이 필요하다

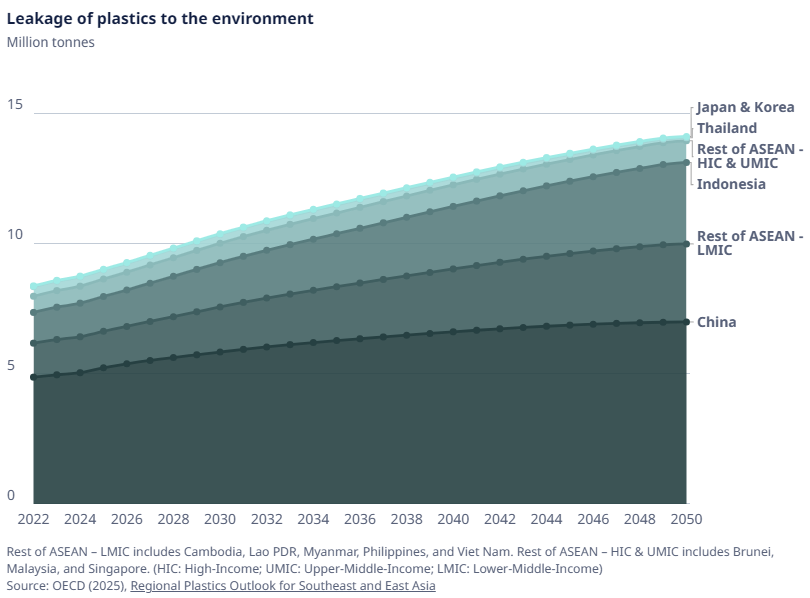

OECD가 지난 7월 30일에 발행한 보고서는 동남아시아와 동아시아의 플라스틱 전망에 주목했습니다. 세계 플라스틱 소비 증가의 절반 이상이 이 지역에서 발생하고, 앞으로의 생산과 폐기물 발생의 핵심지가 될 것으로 예상되기 때문입니다.

보고서는 전망을 분명히 했습니다. 강력한 정책이 뒤따르지 않는다면, 2050년 이 지역의 플라스틱 폐기물은 현재보다 두 배 이상 늘어날 것이라고 경고했습니다. 단순한 자율적 감축으로는 이 흐름을 막을 수 없다는 의미입니다.

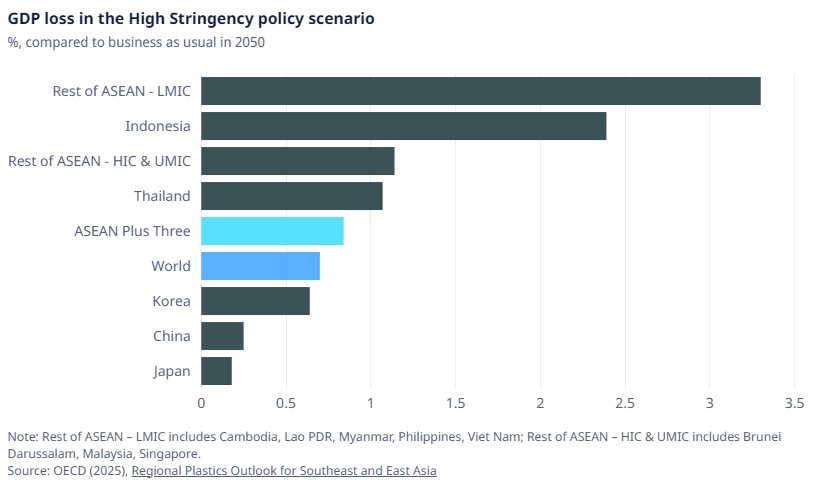

하지만 동시에, 이러한 정책 개입은 GDP 성장에 부담을 줄 수 있다고 지적했습니다. 폐기물 관리 인프라 확충, 재생 원료 사용 확대, 생산자 책임 강화는 모두 비용을 수반하기 때문입니다.

그래서 OECD는 결론을 이렇게 맺었습니다. “신흥국 단독으로는 감당할 수 없다. 국제적 차원의 재정 지원이 필요하다.”

플라스틱 문제 해결은 한 나라만의 노력이 아니라, 국제적 협력의 과제입니다.

미국은 반대한다

제네바 협상에서도 드러났듯, 미국은 플라스틱 생산 제한 논의에 적극적으로 반대했습니다. 협상 직전 각국에 ‘생산 상한 반대’ 서한을 보내 협상 의제 자체를 흔든 것이 그 증거입니다. 이는 단순한 의견 표명이 아니라, 국제 협력을 정면으로 거부한 행동이었습니다.

OECD가 강조한 국제적 협력 필요성에 대해서도 미국은 다른 길을 걸을 가능성이 큽니다. 세계 최대 산유국 중 하나인 미국은 플라스틱 규제가 곧 석유 수요 감소를 의미한다는 점을 잘 알고 있습니다. 따라서 환경 규제는 정치적 후원 세력인 석유·석유화학 업계의 이익과 정면으로 충돌하며, 미국 정부가 협력에 나서기 어려운 구조를 형성합니다.

문제는 미국만의 선택에 그치지 않는다는 점입니다. 이러한 태도는 다른 산유국이나 이해관계가 비슷한 신흥국들에게 명분을 제공하며, 그들 역시 같은 스탠스를 취하게 만듭니다. 또한 미국은 자국의 단기 이익을 위해 관세라는 무기까지 활용할 것입니다. 결국 이해관계와 압력에 의해 국제 정세가 움직이고, 한 나라의 거부가 협력의 판 전체를 흔드는 결과로 이어질 수 있습니다.

어쩌면 국제 사회의 협력은 이제 없을 수도 있습니다.

우리는 묻습니다

- 그렇다면, 우리에게 미래가 있을까요?

우리는 ‘정리된 뉴스’가 아닌 ‘사유의 도구’를 전하고자 합니다. 웬즈데이터는 데이터 저널리즘이 단순한 시각화가 아닌, 복잡한 사회를 이해하기 위한 하나의 방법론이라고 믿습니다. 데이터로 세상을 읽는 수요일, 웬즈데이터와 함께하세요.

지금 구독하고, 데이터로 생각하는 사람의 목록에 합류하세요.