빨리빨리 문화는 언제부터 시작되었을까?

‘빨리빨리’는 한국인의 성격을 상징하는 말로 자주 언급됩니다. 하지만 이 말이 언제부터 시작되었는지, 그리고 왜 이렇게 사회 깊숙이 자리 잡게 되었는지 살펴볼 필요가 있습니다.

빨리빨리 문화의 뿌리는 산업화 시기로 거슬러 올라갑니다. 1960년대 이후 한국은 압축성장을 목표로 모든 영역에서 속도를 높이는 데 집중했습니다. 당시 정부는 “시간이 곧 돈”이라는 구호를 내세웠고, 생산성을 높이기 위한 각종 캠페인이 이어졌습니다. 이 시기 ‘빨리빨리’는 효율을 뜻하는 국가적 언어가 되었습니다.

그 결과는 뚜렷했습니다. 세계은행에 따르면 1962년 한국의 1인당 GDP는 약 106달러였고, 1990년에는 약 6,516달러까지 늘었습니다(명목·현재 달러 기준). 불과 한 세대 만에 이룬 성장은 ‘빨라야 산다’는 인식을 강화했습니다. 속도는 곧 생존이었고, 느림은 낙오로 여겨졌습니다.

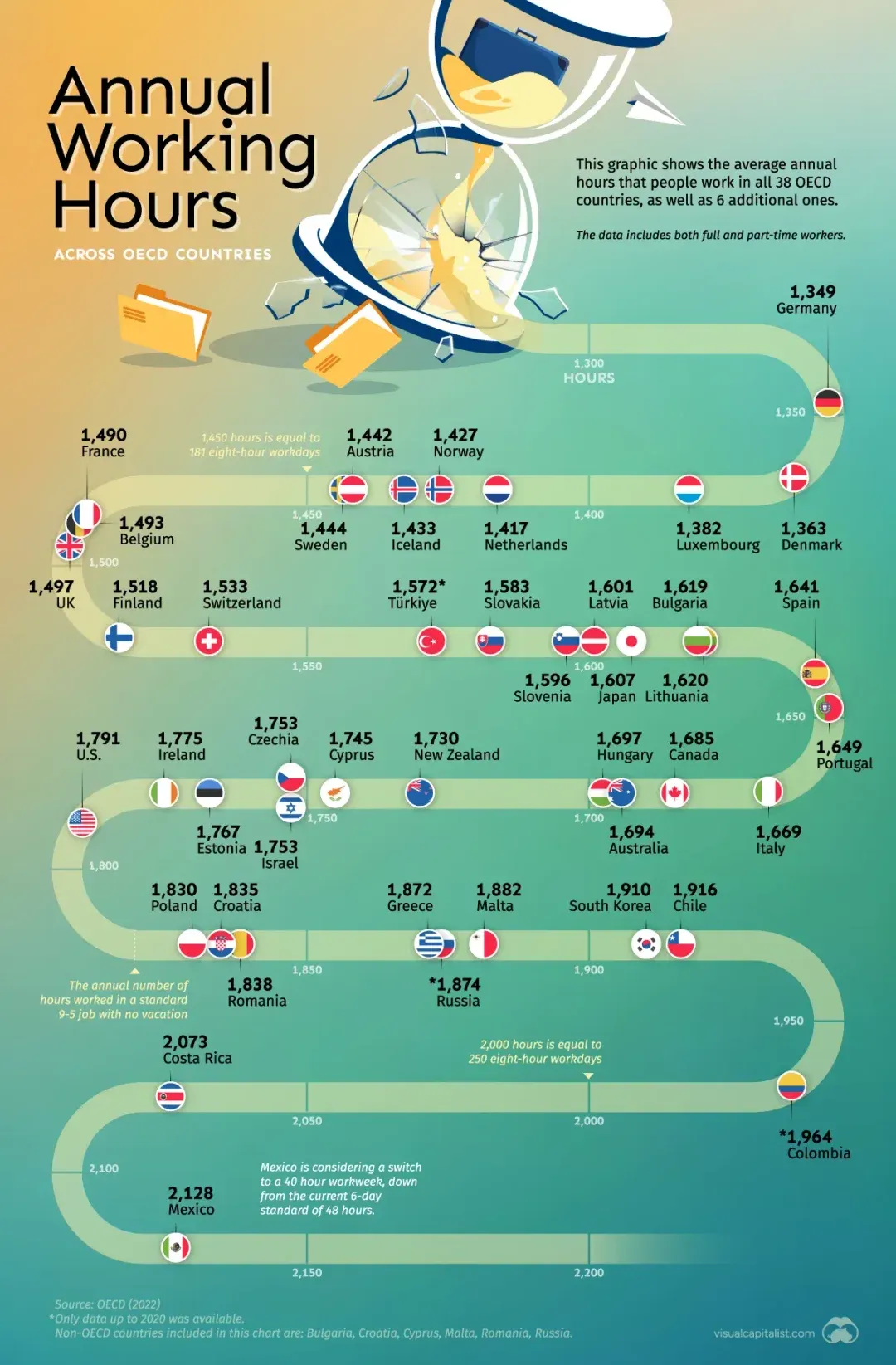

이후 1997년 IMF 외환위기를 거치며 ‘성과’와 ‘속도’는 기업만이 아니라 개인의 생존 조건이 되었습니다. 더 빨리 일하고, 더 빨리 성장해야 한다는 압박이 일상이 되었습니다. OECD 통계에 따르면 2024년 한국의 연간 근로시간은 1,865시간으로 OECD 평균(1,736시간)보다 약 130시간 더 깁니다. 빠름이 곧 경쟁력이라는 구조는 지금도 이어지고 있습니다.

‘빨리빨리’는 처음부터 조급함의 표현이 아니었습니다. 생존과 회복의 언어였고, 경제성장을 이끈 동력이었습니다. 하지만 시간이 흐르면서 사회 전반에 내면화되어, 오늘날에는 효율을 중시하는 생활 방식으로 자리 잡게 되었습니다.