GDP는 어떻게 계산될까?

뉴스에서 “올해 GDP 성장률은 몇 퍼센트”, “경제가 마이너스 성장했다”는 말을 자주 듣습니다. 그런데 이 GDP는 어떻게 계산되는 걸까요? 그리고 무엇이 늘어나야 ‘좋은 성장’이라고 말할 수 있을까요?

GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산)는 한 나라의 경제가 일정 기간 동안 생산한 재화와 서비스의 총합을 말합니다. 즉, 나라 안에서 돈이 얼마나 돌았는지를 숫자로 보여주는 대표적인 경제 지표입니다. 계산 방식에는 생산, 소득, 지출 접근법이 있지만, 뉴스에서 가장 자주 쓰이는 방식은 지출 접근법입니다.

지출 접근법에 따르면 GDP는 민간소비(C), 민간투자(I), 정부지출(G), 순수출(X–M)을 더해 계산합니다.

GDP = 소비 + 투자 + 정부지출 + (수출 – 수입)

여기서 소비는 가계가 쓰는 돈, 투자는 기업이 생산설비 등에 투자한 비용, 정부지출은 공공부문 예산, 순수출은 해외로부터 벌어들인 돈에서 수입을 뺀 값입니다. 이 수식에서 눈에 띄는 항목이 하나 있습니다. 바로 정부지출입니다.

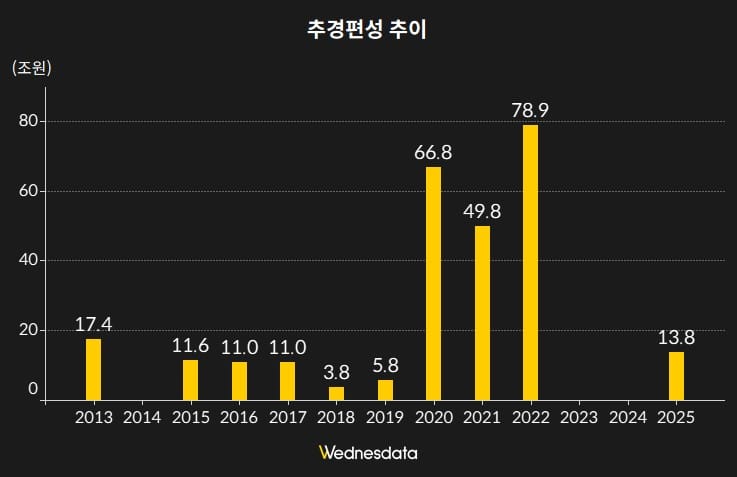

정부는 필요에 따라 추가경정예산(추경)을 편성해 재정을 더 풀 수 있고, 그 돈이 공공사업이나 지원금 형태로 쓰이면 GDP 수치는 당연히 증가하게 됩니다. 지출이 늘었으니 계산상 ‘성장’한 셈이죠. 그래서 경제가 둔화될 조짐이 보일 때마다 정부는 추경을 통해 성장을 보완하려는 시도를 하곤 합니다.

하지만 GDP가 올라갔다고 해서 체감 경기가 나아졌다고 단정할 수는 없습니다. GDP는 어디에서 얼마나 돈이 쓰였는지를 보여줄 뿐, 그 지출이 실제 경제 활력으로 이어졌는지는 별개의 문제이기 때문입니다. 단기적인 지출 확대는 숫자를 일시적으로 끌어올릴 수 있지만, 그것이 민간 소비나 생산 투자로 이어지지 않으면 일회성 효과에 그칠 수 있습니다.

GDP는 여전히 중요한 지표입니다. 다만 그 숫자가 무엇에서 비롯되었는지, 얼마나 지속 가능한 흐름인지 함께 봐야 더 정확한 판단이 가능합니다. 성장률이라는 숫자만큼, 그 안의 구성도 같이 읽어야 하는 이유입니다.