내가 낸 만큼, 나중에 받을 수 있을까

국민연금, 건강보험, 장기요양보험. 우리는 매달 꼬박꼬박 보험료를 냅니다. ‘노후의 안전망’이라 불리는 이 제도들은 국가가 약속한 최소한의 보장입니다. 하지만 요즘 뉴스에서는 “기금 고갈”, “재정 위기” 같은 표현이 낯설지 않습니다.

나는 지금 열심히 내고 있는데, 과연 나중에 받을 수 있을까?

내가 낸 만큼 돌려받기만 하면 되는 것 아닐까?

왜 내 노후는 불안한 예고편처럼 느껴지는 걸까요?

40년 뒤, 숫자가 말해주는 것들

9월 3일 기획재정부가 발표한 장기재정전망에 따르면, 국민연금은 2048년에 적자로 돌아서고, 2064년에는 기금이 완전히 고갈됩니다. 건강보험은 2026년부터 적자를 보기 시작하고, 2033년이면 준비금도 바닥납니다. 노인장기요양보험 역시 2030년에 준비금이 소진될 것으로 보입니다.

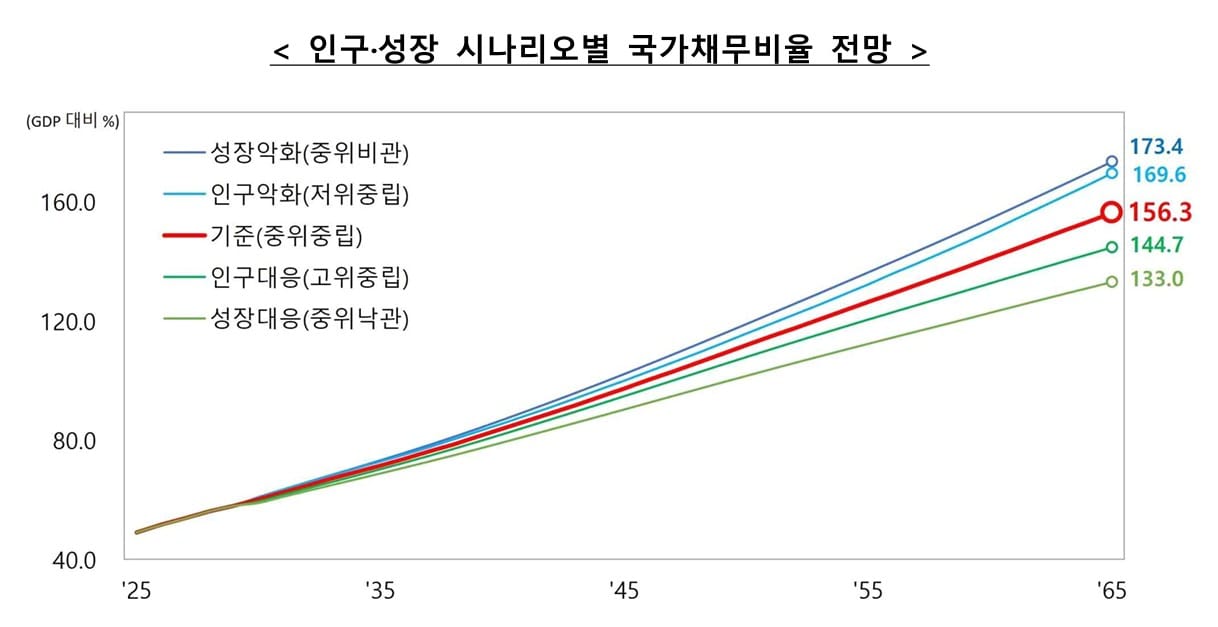

더 넓게 보면, 국가 전체 재정도 녹록지 않습니다. 국가채무비율은 2025년 GDP 대비 49.1% 수준이지만, 2065년에는 시나리오에 따라 170%대까지 오를 수 있다는 경고가 제시됩니다.

그 핵심에는 인구 구조의 변화가 있습니다. 생산연령인구는 지금보다 절반 가까이 줄고, 65세 이상 고령 인구는 전체의 절반에 육박합니다. 현재보다 일하는 사람은 줄고, 지원이 필요한 사람은 늘어나는 셈입니다.

왜 ‘내가 낸 만큼’으로는 설계하지 않았을까?

국민연금이나 건강보험은 ‘적립 방식’이 아닌 ‘부과 방식(pay-as-you-go)’으로 설계됐습니다. 내가 낸 보험료를 쌓아뒀다가 나중에 찾는 구조가 아니라, 지금 낸 돈으로 현재의 은퇴자나 환자를 지원하는 구조입니다.

이런 방식이 선택된 이유는 다음과 같습니다.

- 제도 도입기의 현실적 제약

1980년대 후반, 연금제도가 도입되던 시기의 한국은 아직 고령화가 본격화되기 전이었고, 정부의 재정 여력도 충분하지 않았습니다. 기금을 만들고 운용할 금융 인프라도 부족했습니다. - 제도의 정착을 위한 정치적 선택

부과 방식은 ‘빠르게 혜택을 줄 수 있다’는 점에서 초기 사회적 수용성을 높일 수 있었습니다. 당시엔 가입자가 많고 수급자는 적었기 때문에 적은 부담으로도 제도를 안착시킬 수 있었습니다. - 국제적 배경

독일, 미국 등도 초기에 같은 방식을 택했습니다. 당시 대부분의 국가들이 ‘인구 증가’와 ‘경제 성장’을 전제로 연금 제도를 설계했기 때문입니다.

하지만 지금은 전제가 달라졌습니다. 저출생·장수화가 동시에 진행되며, 과거의 합리적 설계가 오늘의 취약점으로 노출되고 있습니다.

결국 누가 부담할 것인가?

부족분을 메우는 방법은 명확합니다. 더 걷거나, 덜 주거나, 더 오래 일하거나. 국세 구조를 보면 세입의 큰 축은 소득세(36%)·법인세(19%)·부가가치세(25%)가 차지합니다(2024년 기준). 재정 보완 국면에서는 이 축들을 어떻게 배합하느냐가 핵심이 됩니다.

그러나 정책은 숫자를 향하고, 유권자 구성의 변화가 선택에 영향을 미칩니다. 고령화가 진행될수록 수급자 비중이 커지고 정치적 영향력도 커지며, 정치는 ‘표를 잃지 않는 선택’을 향해 수렴하기 쉽습니다. 그럴수록 젊은 세대에 부담이 더 많이 전가될 가능성이 커집니다(소득세·사회보험료 인상, 공적 급여의 실질 삭감, 정년·보험료율 조정 등).

이 딜레마는 한국만의 문제가 아닙니다. 유럽의 복지국가들도 재정의 벽을 마주하고 있습니다.

독일은 대규모 재정 공백을 메우는 과정에서 사회지출 삭감 논의가 본격화됐고, 메르츠 정부는 재정규율·성장 회복 패키지와 함께 복지지출 축소 검토 압박을 받고 있습니다. 프랑스에서는 공휴일 2일 축소와 지출 동결(복지 포함)을 담은 긴축 패키지를 제안했지만 거센 정치적 반발을 불렀습니다.

민주주의는 다수의 의사를 반영하는 제도입니다. 그러나 다수가 ‘현재의 혜택’을 우선하는 선택을 반복하면, 미래 세대의 부담은 누적됩니다. 그래서 더 어려운 선택—덜 주거나(급여 구조 개편), 더 오래 일하거나(정년·가입기간), 더 넓게 내는(세원 확장) 절충—을 어떻게 공정하게 분담하느냐가 핵심이 됩니다.

우리는 묻습니다

지금 우리는 ‘내가 낸 만큼 받을 수 있을까’를 걱정합니다. 그러나 더 정확한 질문은 이것일지 모릅니다.

- 우리는 얼마나 더 내고, 얼마나 오래 일하며, 무엇을 덜 받는 데 동의할 것인가?

우리의 노후는, 지금의 선택으로 보장될 수 있을까요?

함께 보기

우리는 ‘정리된 뉴스’가 아닌 ‘사유의 도구’를 전하고자 합니다. 웬즈데이터는 데이터 저널리즘이 단순한 시각화가 아닌, 복잡한 사회를 이해하기 위한 하나의 방법론이라고 믿습니다. 데이터로 세상을 읽는 수요일, 웬즈데이터와 함께하세요.

지금 구독하고, 데이터로 생각하는 사람의 목록에 합류하세요.